爽やかな清涼感のある香りが特徴的でハーブ感覚で楽しめる薬草です。隣の垣根も通り越して伸びていくことから「垣通し(かきどおし)」という名が付いたとされるくらい繁殖力も旺盛です。阿蘇薬草園のとうきび茶とブレンドすると、香ばしさの中に爽やかな香りが広がりとても美味しい仕上がりになります。

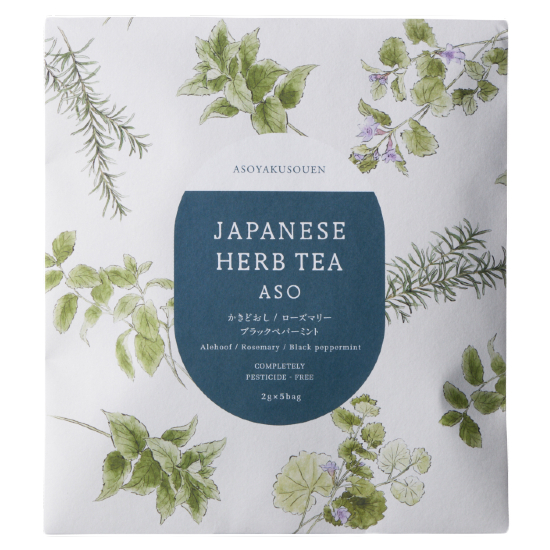

この薬草を使ったオススメ商品

利用情報

| 採取時期 | 5〜7月 |

|---|---|

| 利用部位 | 全草 |

| 利用方法 |

|

| 相性のよい薬草 |

|

- ※ 本サイトの情報は、阿蘇薬草園創業者の幼少時代からの経験や、熊本を中心に語り継がれてきた民間薬草の使い方を収集し、実践した内容をもとに、現代に合わせてわかりやすく編集したものを掲載しています。

- ※ 本サイトの記述に基づいて利用される場合は、すべて自己責任の上でご利用ください。事故やトラブルに関しての責任は一切負いかねますので予めご了承ください。

- ※ 不安な方や症状がひどい方は専門医の診察を受け、通院されている方は必ず担当医にご相談の上でご利用ください。

阿蘇薬草園日記

花盛りでうっかり

4/10 金曜日 阿蘇では、今まさに花盛りです。 朝晩と昼間の寒暖差が大きく、花冷えで桜も長く楽しめました。 阿蘇は風が強く吹くので、桜吹雪はちらちらと流れず、吹き飛ばされています。 桜に見惚れていると、うっかり見逃して…続きを読む…続きを読む

基本情報

| 生態的特徴 |

多年生草本で、明るい環境を好み日陰では生育量は低下する。

|

|---|---|

| 形態的特徴 | 株全体に細かい毛があり、倒伏性であるのが特徴である。茎は四角でそう生し、はじめ直立し後に倒伏する.茎は長く伸長し、草丈5〜30cm、長さ1m以上に達し、葉柄およびがくともに開出する毛がある。葉は対生して長い葉柄があり、両面に少し毛がある.長さ1.5cm〜2.5cm、幅2〜3cmの腎形または腎心形、円頭で葉縁には波状の鋸歯がある.春先、長さ15〜25mmの唇形花冠で内部に濃紫色の斑点のある紅紫色の花を葉腋に1〜3個つける.小梗は短く短毛があり、がく裂片は長さ7〜9mmになる.上唇の約2倍の長さになる。果実は楕円形、円頭でわずかに扁平になる.腹面に鈍稜があり、長さ1.8mmで微に凹凸があるが、やや平滑である. 春の萌芽後から開花期まで茎は横に伸び、5月下旬から開花が始まると茎は直立して草丈は30〜50cmとなるが、花が終了すると倒伏して横に伸びる。直立した茎に付く葉は幅3〜4cmになり、横に伸びる茎に付く葉(幅2cm前後〜それ以下)に比べて大きい。 |

| 生薬名 | 連銭草(レンセンソウ) |

| 生薬成分 | essential oil,tannin,triterpene,palmitic acid,amino acid,bitter substance,choline など |

| 用途 | 利尿,鎮咳,消炎,解毒薬 |

| 出典 | 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 薬用植物総合情報データベース(http://mpdb.nibiohn.go.jp/) |

![かきどおし茶[箱タイプ]15g(茶葉)](https://asoyakusouen.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/5df0ffa2a41787e574aef447cd0b0c00.jpg)