昔から長寿の木といわれる柿は「嘉気(めでたい兆し)」に通じる縁起物とされてきました。正月のお飾りに使われる串柿(干柿を串に刺したもの)は剣を表し、鏡餅(鏡)、橙(玉)とともに三種の神器に見立てたお供物ともいわれています。お屠蘇(とそ)をいただいた後に、お供物を食べる風習があり、その中でも干柿は楽しみの1つでした。

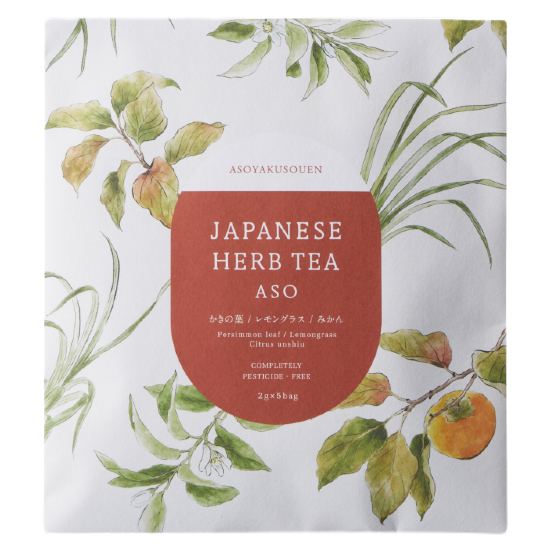

この薬草を使ったオススメ商品

利用情報

| 採取時期 | 葉:5〜8月、へた:10月 |

|---|---|

| 利用部位 | 葉・へた・実 |

| 利用方法 |

|

| 相性のよい薬草 |

|

| 注意すること |

|

- ※ 本サイトの情報は、阿蘇薬草園創業者の幼少時代からの経験や、熊本を中心に語り継がれてきた民間薬草の使い方を収集し、実践した内容をもとに、現代に合わせてわかりやすく編集したものを掲載しています。

- ※ 本サイトの記述に基づいて利用される場合は、すべて自己責任の上でご利用ください。事故やトラブルに関しての責任は一切負いかねますので予めご了承ください。

- ※ 不安な方や症状がひどい方は専門医の診察を受け、通院されている方は必ず担当医にご相談の上でご利用ください。

基本情報

| 生態的特徴 |

落葉高木で、東アジア温帯固有の果樹。

|

|---|---|

| 形態的特徴 | 高さ5〜15m。葉は互生し、先がとがった楕円形で、表面は主脈に毛があり、裏面には褐色の毛が密生して革質。6月頃黄色4弁の雌花と雄花を別々につける。雌雄同株。果実は黄赤色、大形の液果で、甘柿と渋柿があり、生食用または乾柿とする。 |

| 生薬名 | 柿蔕(シテイ) |

| 生薬成分 | 単糖類(ブドウ糖, 果糖)、トリテルペノイド(Ursolic acid, Betulinic acid, Oleanolic acid, Triterpenic acid)、ナフトキノン( Plumbagin, 3-Methoxy-7-methyljuglone, 7-Methyljuglone, Shinanolone, Diospyrin, Mamegakinone, Isodiospyrin, Neodiospyrin) |

| 用途 | しゃっくり、鎮咳、鎮吐 |

![かきの葉茶[箱タイプ]15g(茶葉)](https://asoyakusouen.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/eb21d0afe5eacc43faefaa4e3c4192d4.jpg)