(花に見える白色部分は花弁ではない)

古くは之布岐(シブキ)と呼ばれ、江戸時代中期頃から「毒を矯める・止める」から「どくだめ」、それが変化して「どくだみ」となったようです。私のまわりでは、「毒下し」「吸い出し薬」と呼ばれ、お腹の調子が悪いとき、化膿したときなどに使われてきました。また、野や山での治療法としても伝えられています。

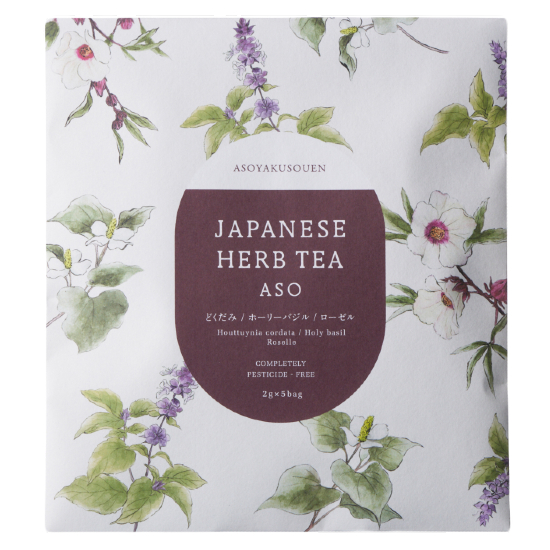

この薬草を使ったオススメ商品

利用情報

| 採取時期 | 6〜7月(開花時期) |

|---|---|

| 利用部位 | 茎・葉・花 |

| 利用方法 |

|

| 相性のよい薬草 |

|

| 注意すること |

|

- ※ 本サイトの情報は、阿蘇薬草園創業者の幼少時代からの経験や、熊本を中心に語り継がれてきた民間薬草の使い方を収集し、実践した内容をもとに、現代に合わせてわかりやすく編集したものを掲載しています。

- ※ 本サイトの記述に基づいて利用される場合は、すべて自己責任の上でご利用ください。事故やトラブルに関しての責任は一切負いかねますので予めご了承ください。

- ※ 不安な方や症状がひどい方は専門医の診察を受け、通院されている方は必ず担当医にご相談の上でご利用ください。

基本情報

| 生態的特徴 |

夏緑性多年生草本で、株全体に特有のにおいを有す。

|

|---|---|

| 形態的特徴 | 高さ20~80cm。地下茎(根茎)は白色の円柱形で横に這い、節部から細根を出す。葉は長柄を有し、葉身は広卵状心臓形、基部は心形、鋭先頭、長さ3~8cm、全縁、上面は青味を帯びた暗緑色、下面は白緑色、互生、茎とともにしばしば紅紫色を帯びる。托葉は鈍頭、葉柄下部に合着。花は穂状花序で頂生または腋生、花序は長さ1~3cm、無花被の多数の小花で形成、下部に花弁状の長さ約2cmの白色の総苞片を通常4枚つける。果実は蒴果でやや球形。 |

| 生薬名 | 十薬・重薬(ジュウヤク) |

| 生薬成分 | フラボノイド(quercitrin / isoquercitrin / afzeri)、<br>芳香族アルデヒド(decanoylacetaldehyde / laurilaldehyde)、カリウム塩 |

| 用途 | ほとんど民間的に使用される。乾燥物は緩下剤、利尿剤として煎用され、生植物またはあぶったものは、膿瘍、創傷などに用いる。 |

| 出典 | 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 薬用植物総合情報データベース(http://mpdb.nibiohn.go.jp/) |

![どくだみ茶[箱タイプ]15g(茶葉)](https://asoyakusouen.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/256c2dbf1f3bfd85f14030731d9347ba.jpg)

![どくだみ茶[10袋まとめ買い]500g(茶葉)](https://asoyakusouen.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/08/whiteDokuL10p55.jpg)

![どくだみパウダー[10袋まとめ買い]500g(粉末)](https://asoyakusouen.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/08/whiteDokuP10.jpg)